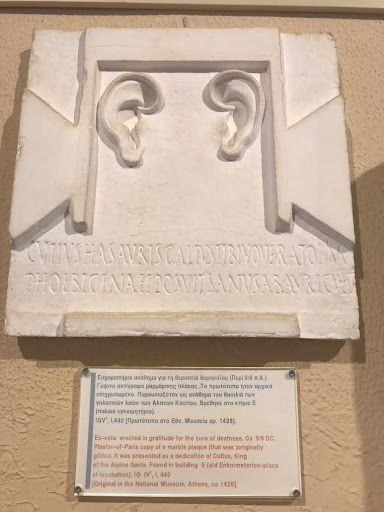

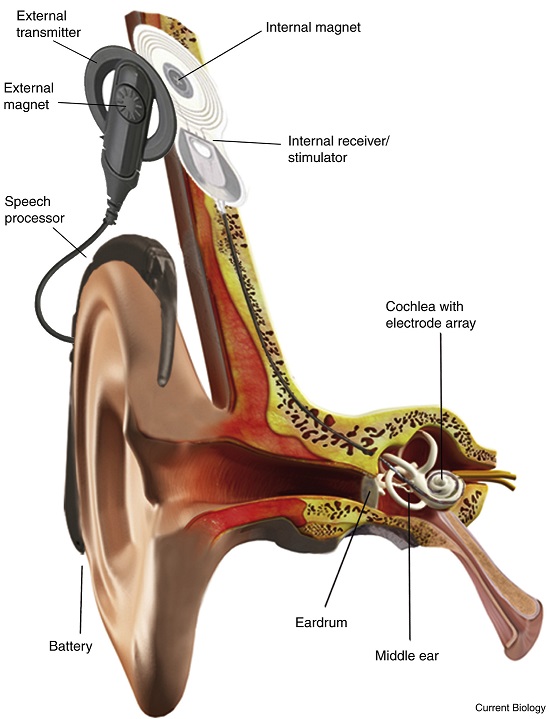

La speranza di curare la sordità è antica. Nel sanatorio di Epidauro, un centro di guarigione dove sorge il noto teatro della Grecia classica, una pietra votiva chiede agli dei la grazia di guarire la sordità. Ai nostri tempi, questo desiderio è stato almeno parzialmente esaudito. A rivoluzionare il mondo della sordità, a partire dagli anni Ottanta, è stato l’impianto cocleare, il cosiddetto orecchio bionico. Questo dispositivo elettronico parzialmente nascosto sottopelle, dove viene impiantato con un piccolo intervento chirurgico, converte i suoni in impulsi elettrici e li comunica direttamente al nervo acustico e quindi al cervello. Impiantati nei bambini piccoli e negli adulti che diventano sordi hanno permesso a molti di recuperare l’udito e dunque sviluppare il linguaggio parlato e ridurre le difficoltà di comunicazione con le persone che non conoscono le lingue segnate.

Tuttavia, molto resta ancora da capire sulla relazione tra esperienza uditiva e linguaggio, su come quest’ultimo si sviluppa se l’accesso ai suoni avviene in ritardo. Uno studio condotto da un gruppo di ricerca della Scuola IMT che si occupa proprio di studiare i sistemi neurali sottostanti alla comprensione del linguaggio, contribuisce a chiarire come il cervello dei bambini con impianto cocleare elabora il linguaggio naturale, e comprendere meglio come si sviluppa il linguaggio nelle prime fasi della vita: quanto conta la predisposizione innata e quanto l’esperienza ottenuta attraverso l’udito.

Per la sperimentazione, condotta in collaborazione con gli ospedali pediatrici Meyer di Firenze e Burlo Garofolo di Trieste, e con le università di Milano Bicocca e di Trento, sono stati studiati quasi cento bambini, di età compresa tra i due anni e mezzo e l’adolescenza: sordi alla nascita, oppure che erano diventati sordi dopo il primo anno di vita e che avevano ricevuto l’impianto cocleare, e un gruppo di coetanei normoudenti. La loro attività cerebrale è stata registrata mentre ascoltavano brani di linguaggio parlato – fiabe e racconti.

“Si tratta del primo lavoro al mondo a fare una misurazione diretta, tramite elettroencefalogramma, di come il cervello dei bambini che hanno ricevuto un impianto cocleare impari a elaborare e ad ascoltare il linguaggio naturale” spiega Davide Bottari, ricercatore del MoMiLab, responsabile del gruppo SEED e coordinatore dello studio. “L’aspetto più innovativo dello studio è proprio il metodo con cui è stato condotto. Generalmente, per capire quanto conta l’esperienza dell’udito nell’apprendimento del linguaggio, si è analizzato come il cervello risponde a piccole unità di linguaggio – per esempio singole sillabe, una situazione però molto diversa da quella del linguaggio naturale, in cui le persone con impianto cocleare possono incontrare difficoltà, specialmente quando sono presenti rumori ambientali. Nel nostro caso abbiamo utilizzato particolari tecniche elettroencefalografiche che consentono di misurare come il cervello elabora il linguaggio naturale mentre il bambino lo ascolta”.

Quello che succede normalmente è che, subito dopo l’arrivo di un suono, il nostro cervello ha una prima attività molto rapida, entro poche decine di millisecondi. Nello studio è stata confrontata la risposta cerebrale nei bambini con impianto cocleare e quella di bambini udenti. Per questi aspetti “di base” del linguaggio, non c’è quasi differenza nella risposta nel cervello tra bambini con impianto rispetto agli udenti. Il loro cervello riusciva ad agganciarsi al “ritmo” del parlato anche se con un ritardo della risposta, come se fosse un po’ più lento a rappresentare il modo in cui i suoni del parlato cambiano nel tempo. “Di fatto, per le proprietà più elementari dell’elaborazione del parlato, che i bambini abbiano sentito o meno nel primo anno di vita non fa quasi differenza, a riprova della convinzione che il cervello ha una predisposizione ai suoni del linguaggio molto resistente”, osserva Alessandra Federici, post-doc del laboratorio e primo nome nell’articolo. Più tardi il bambino ha ricevuto l’impianto, però, più questo ritardo aumenta, a conferma del fatto che, come altri studi mostrano, è molto importante che questi dispositivi siano impiantati precocemente.

Tuttavia, per quanto riguarda aspetti più sofisticati dell’elaborazione del parlato, in particolare quelli legati alla comprensione, lo studio ha mostrato alcuni cambiamenti indotti dal periodo di sordità che precede l’impianto cocleare. Si sa che i bambini imparano a capire il linguaggio molto prima di quando cominciano a parlare: già a sei- sette mesi sono in grado di riconoscere alcune parole e di capirne il significato. E prima dell’anno di vita il loro udito si specializza a comprendere i suoni della lingua madre. Per queste ragioni, ci si chiede quanto la sordità precoce possa influenzare lo sviluppo dei sistemi cerebrali che consentono di elaborare il linguaggio. “I dati dello studio suggeriscono che il cervello dei bambini con impianto cocleare possa elaborare con minor efficienza le parole, tanto che i bambini ottengono punteggi più bassi rispetto ai loro coetanei udenti nei test di comprensione delle fiabe e delle storie che hanno sentito” dice Federici.

“Oggi si tende ormai ad applicare gli impianti cocleari a bambini sempre più piccoli in caso di sordità precoce. Tuttavia, il periodo della sordità sembra lasciare delle tracce. Inoltre, vi è ancora disomogeneità negli approcci tra ospedali sia per quanto riguarda la tecnica con cui viene eseguito l’impianto, sia il momento, che può variare tra i sei e i diciotto mesi di vita” dice Bottari. “Lo scopo della ricerca, che proseguirà in collaborazione con quattro ospedali (Meyer di Firenze, Burlo Garofolo di Trieste, Bambin Gesù di Roma, Martini di Torino), è capire sia qual è il momento ottimale per eseguire l’impianto, sia quali siano le procedure riabilitative migliori pre e post impianto, e in generale come il cervello si adatti alla nuova esperienza di sentire anche integrandola con gli altri sensi, come ad esempio la vista. Un grande ringraziamento va ai bambini e alle loro famiglie che si sono resi disponibili, senza di loro la ricerca non sarebbe stata possibile”.