Lo sperimentiamo tutti: di fronte a un problema o a una situazione, ci viene in mente una risposta pronta, istintiva, prima ancora che abbiamo avuto la possibilità di ragionarci sopra. Questa idea, che dentro di noi vivano un sistema decisionale veloce, istintivo, e un altro, più lento e intenzionale, è chiamata teoria del doppio processo: la sua formalizzazione in questi termini è avvenuta nel 2003, ed è diventata molto popolare nelle scienze sociali e cognitive. Nella sua formulazione classica, però, presenta alcuni aspetti non del tutto risolti. Ne abbiamo parlato con Wim De Neys, psicologo cognitivo e direttore di ricerca del CNRS, alla Scuola IMT in occasione dell’edizione 2025 di SPUDM, una conferenza incentrata sulla ricerca intorno ai processi decisionali e al modo in cui ragioniamo.

Che cos’è la teoria del doppio processo

La cosiddetta teoria del doppio processo ipotizza che esistano due processi, o sistemi, con cui le persone possono produrre un pensiero, una decisione o un giudizio. Il primo, chiamato anche “sistema 1”, è veloce, intuitivo, euristico, entra in azione nel momento in cui rispondiamo o decidiamo su cose che abbiamo fatto molte volte e su cui non abbiamo bisogno di ragionare, per esempio “quanto fa due più due”. Il secondo, “sistema 2”, è invece intenzionale, lento, ragionato, e si mette in moto nel caso in cui c’è da pensare e fare uno sforzo per trovare una soluzione. In questa visione, fenomeni come il pregiudizio sono visti come un “problema” del sistema 1, che risponde “di pancia” prima che il sistema 2 possa eventualmente attivarsi e correggere “logicamente” il pensiero. Anche a livello narrativo il modello funziona molto bene, ed è infatti diventato popolare: per la sua teorizzazione, lo psicologo Daniel Kahneman ha ottenuto il Premio Nobel in economia. Ma, ad oggi, presenta degli aspetti irrisolti o che necessitano di aggiustamenti e correzioni.

Modelli a confronto

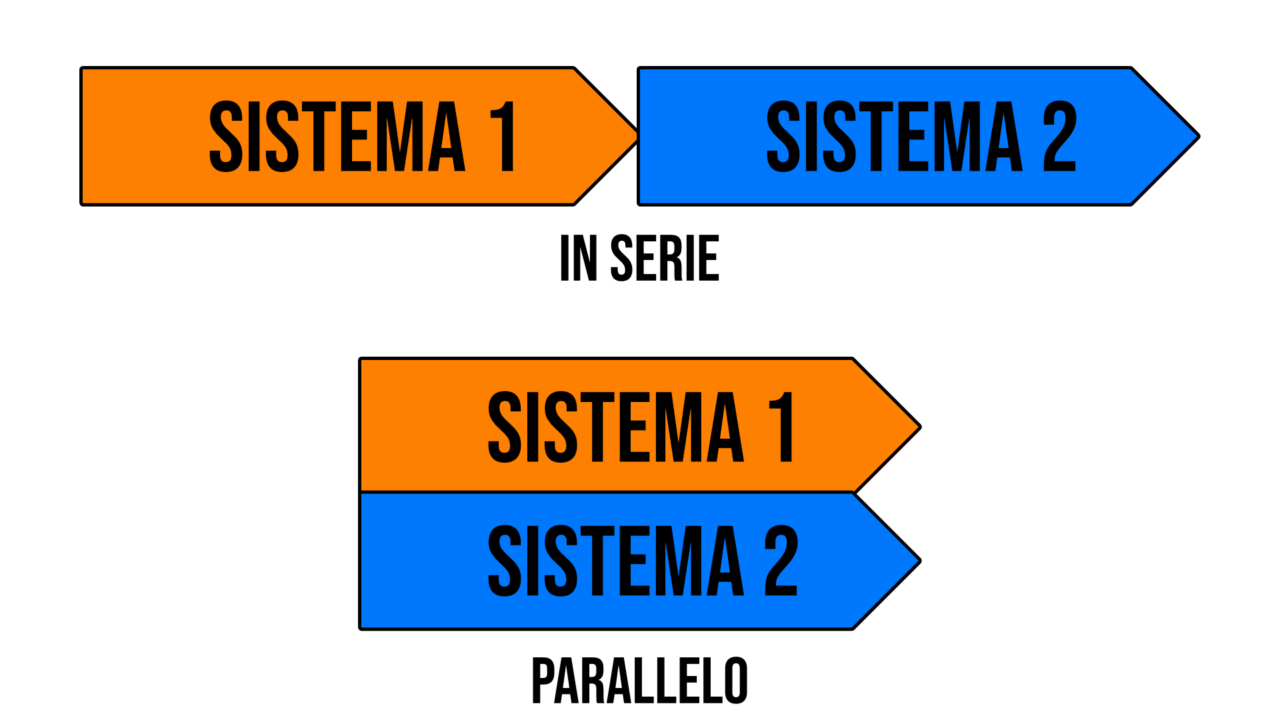

Un domanda che i ricercatori si pongono è ad esempio: come interagiscono tra di loro i due sistemi? “Abbiamo due modelli, uno chiamato seriale, l’altro parallelo” spiega De Neys. “La visione seriale dice che nella fase iniziale si attiva sempre solo il sistema 1, e nelle fasi successive il sistema 2; mentre secondo il modello parallelo entrambi si attivano contemporaneamente”. Di per sé, il modello seriale suona ragionevole ed “economico”, prevedendo che il secondo sistema, più impegnativo, non scatti se già il primo sistema intuitivo può fornire una risposta corretta. Utilizzare sempre entrambi i sistemi sarebbe solo uno spreco di energia, per cui il sistema 2 si attiva solo quando davvero necessario.

Il modello parallelo, d’altra parte, spiega la presenza del conflitto cognitivo quando le persone si trovano davanti a un problema per cui la loro risposta intuitiva è sbagliata o pregiudiziale. Nel caso in serie, infatti, prima dell’attivazione del sistema 2 non dovremmo essere in grado di sapere che c’è qualcosa che non va, avendo solo la risposta del sistema 1 a disposizione. Invece, secondo diversi studi degli ultimi vent’anni, tra cui alcuni condotti dallo stesso De Neys, davanti ad un problema che porta la nostra intuizione nella direzione sbagliata, la parte logica del nostro cervello si attiva comunque: ci mettiamo di più a rispondere, il nostro modo di osservare il problema è diverso, rileviamo insomma l’esistenza di un conflitto.

Anche il sistema parallelo non è però del tutto convincente. Il secondo sistema in teoria dovrebbe essere più dispendioso e impegnativo da un punto di vista energetico, e in situazioni di carico cognitivo o sotto pressione dovremmo avere meno energie e/o meno tempo per attivare il sistema 2, e quindi essere meno in grado di rilevare il conflitto cognitivo. Questo però non succede, come dimostrano diversi studi condotti negli anni anche dallo stesso Neys, e anche in queste condizioni siamo in grado di rivelare la dissonanza.

Una nuova combinazione

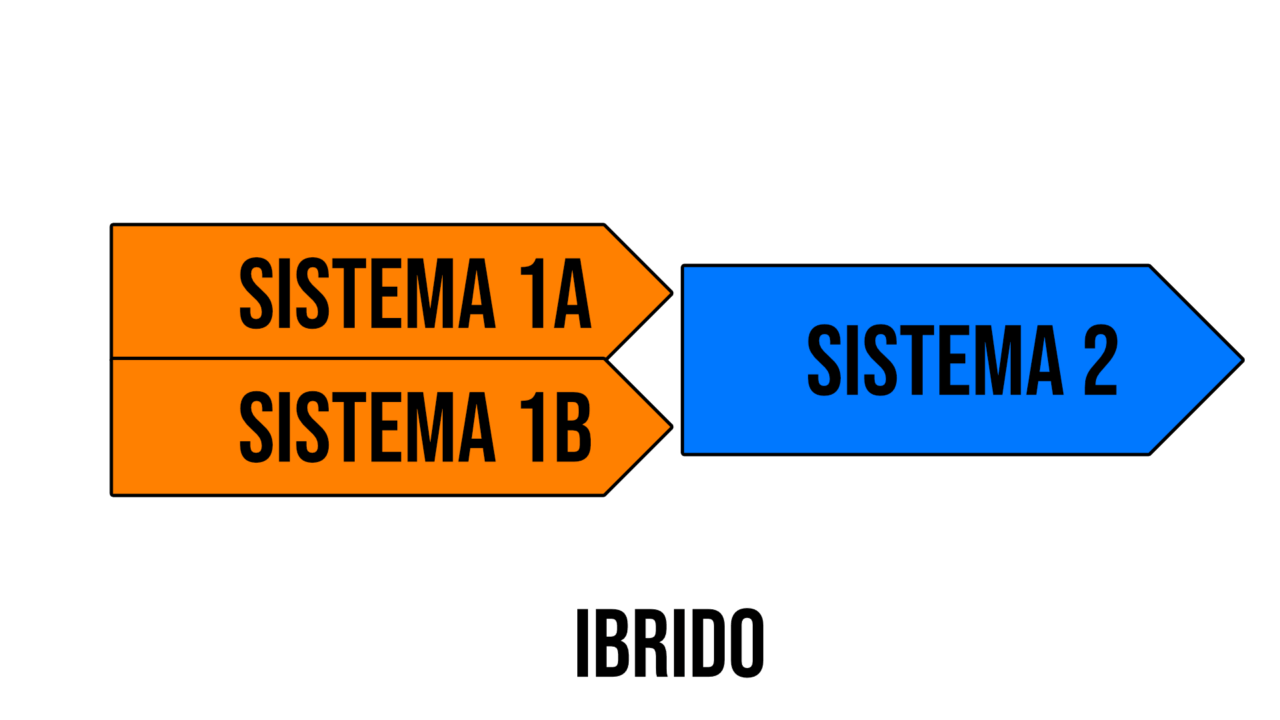

Attualmente, molti scienziati cognitivi pensano dunque che per spiegare il nostro modo di ragionare sia necessario un modello ibrido, che si basa su entrambi i vecchi modelli. “Nessuno dei due modelli seriale e parallelo è da solo in grado di spiegare tutti i dati. Ciò che l’esperienza suggerisce è che le persone elaborano già molte nozioni di logica e probabilità di base quando si trovano in una modalità di ragionamento puramente intuitiva” osserva De Neyes. “Non serve attivare per forza il sistema 2 per fare ragionamenti logici e probabilistici. La nostra intuizione, oltre agli stereotipi, ha anche conoscenze di questo tipo che possiamo sfruttare con il sistema 1”.

Nel modello ibrido, il sistema 2 si attiva dopo il sistema 1 come in quello in serie. Il sistema 1 però è più complesso di quello classico, ed è ora composto da due sottosistemi: quello di tipo A, più euristico, “di pancia”; quello di tipo B, più logico. Esistono infatti delle forme di ragionamento logico intuitive, a cui possiamo accedere velocemente e intuitivamente.

Adottando il modello ibrido possiamo mettere alla prova altre assunzioni della teoria classica del doppio processo. Una di queste riguarda il ruolo del sistema 2, che ci dovrebbe permettere di valutare ed eventualmente correggere la risposta intuitiva iniziale data dal sistema 1.

Studiando però sia la risposta immediata che la risposta ragionata delle persone ad un indovinello volutamente contro-intuitivo, i risultati dicono altro. Prendiamo ad esempio un quesito classico come il seguente: “Un mazza e una palla costano assieme 1.10 euro. La mazza costa 1 euro in più della palla. Quanto costa la palla?”. Questo tipo di indovinello è volutamente fuorviante, e infatti la più comune risposta intuitiva (10 centesimi) è sbagliata (la risposta corretta è 5 centesimi). Gran parte delle persone che sbaglia la risposta intuitiva non riesce a correggerla, anche pensandoci su; altre persone riescono invece a correggere una risposta intuitiva sbagliata; altre ancora rispondono correttamente fin dal principio.

Il risultato sorprendente è che le persone che rispondono correttamente da subito sono praticamente il doppio di quelle che hanno solo in un secondo momento corretto la risposta. Questo vuol dire che, nella maggior parte dei casi, le risposte corrette arrivano dall’intuizione, piuttosto che da una correzione del sistema 2.

Una ragione per un’intuizione

Se il sistema 2 non serve strettamente quindi a valutare e correggere il sistema 1, che può dare autonomamente risposte corrette, a che cosa serve? “Osserviamo che anche le persone che generano la risposta corretta in modo intuitivo, spesso si impegnano in un processo di ragionamento deliberato, ovvero passano del tempo a riflettere, ma non ne hanno bisogno per correggersi, perché la loro prima risposta iniziale è già corretta. Una spiegazione che proponiamo è che probabilmente la riflessione è importante, ma non per correggere l’intuito, bensì spesso per ragioni diverse, come il trovare una giustificazione esplicita per la risposta intuitiva, trovare le ragione per cui il tuo pensiero è effettivamente corretto”.

Questo processo, oltretutto, avviene spesso a prescindere dal fatto che la risposta sia corretta o meno. “Si pensa anche che sia un modo per le persone per razionalizzare intuizioni errate. Chi ha ad esempio un pregiudizio razziale, cercherà ragioni ‘logiche’ per sostenere questa opinione. Di fronte a un dato sul tasso di detenzione di stranieri, penserà magari che gli stranieri commettano più crimini” spiega De Neys. “Il fatto che le persone riflettano e trovino delle giustificazioni non significa ovviamente che la giustificazione sia effettivamente valida e corretta. Significa solo che si cerca una ragione esplicita che può essere usata in una discussione per convincere qualcuno”.

Prevenire i pregiudizi

Questo genere di ragionamento potrebbe essere all’opera nella creazione e mantenimento dei pregiudizi. E dunque comprendere meglio come funziona potrebbe avere anche delle applicazioni pratiche, tra cui un modo nuovo di pensare alla lotta al pregiudizio. Nei tentativi classici di eliminazione del bias nelle persone, infatti, ci si è spesso concentrati sul sistema 2, cercando di rafforzare la sua capacità correttiva. Se però, seguendo il nuovo modello, le risposte corrette sono date principalmente dalla logica intuitiva del sistema 1, è lì che bisogna lavorare.

“Ci sono molte ricerche che cercano di trovare modi per migliorare il ragionamento delle persone, per evitare che siano influenzate dai pregiudizi” spiega il ricercatore. “L’approccio classico si concentra tipicamente sul far riflettere di più le persone, perché l’idea è che le persone non superano il pregiudizio perché sono bloccate nella modalità del sistema 1. Ma la nostra ricerca dimostra che chi ragiona in modo spontaneo e corretto di solito genera soluzioni già a un livello intuitivo. Quindi forse ciò che dovremmo fare, se vogliamo che le persone migliorino nel ragionamento, non è farle passare dal ragionamento intuitivo a quello deliberato, ma semplicemente assicurarci che all’interno del loro sistema il livello di attivazione dell’intuizione logica venga potenziato”.

Questa idea è sostenuta da alcuni studi, che analizzano degli interventi di de-biasing, dove i partecipanti guardano dei video che spiegano come comportarsi o reagire in determinate situazioni. Guardando i test usati per misurare il pregiudizio prima e dopo l’intervento, dove si valuta sia la risposta intuitiva che quella ragionata, si osserva un impatto già a livello intuitivo nei test a posteriori. Questo impatto non è oltretutto volatile: “Lo abbiamo rilevato fino a due mesi dopo l’intervento. L’efficacia diminuisce un po’, ma rimane comunque un miglioramento”.

Questo risultato è vero comunque solo per problemi relativamente più semplici, dove per generare la risposta corretta le persone possono attingere a principi logici elementari che conoscono già, e che quindi possono rendere “automatici” a livello intuitivo. “Si tratta comunque di un grande passo in avanti, perché anche se parliamo di principi logici semplici, questi sono comunque importanti per esempio evitare di interpretare male l’efficacia di un vaccino. Per le altre situazioni, dove non si disponga delle conoscenze necessarie da internalizzare, sarà necessario impegnarsi in un ragionamento più deliberato”.

Jasmine Natalini