Raramente si pensa al diritto in relazione all’arte e alla moda. Eppure, proprio il diritto è presente in molti aspetti del settore: dal linguaggio che usiamo per definire la moda e l’arte, ai contratti e alle regolamentazioni che ne governano l’uso, fino alle responsabilità delle istituzioni nei confronti delle comunità e dei creatori che danno vita alle opere.

Il lavoro di Felicia Caponigri, Assistant Professor di diritto alla Marquette University Law School di Milwaukee e autrice del podcast A Fashion Law Dinner Party, si muove tra moda, arte e patrimonio culturale, esplorando come il diritto possa aiutare musei, brand e comunità a condividere il proprio patrimonio in modo significativo.

Ci può spiegare meglio il rapporto tra oggetti d’arte e oggetti di moda?

Sotto molti aspetti, il paragone tra oggetti di moda e opere d’arte è falso e fuorviante. La moda non è arte, principalmente perché la moda è funzionale, mentre l’arte non lo è. Indossiamo la moda sul nostro corpo e la colleghiamo profondamente alla nostra identità. La moda può essere bella, o possedere qualità estetiche e riflettere momenti culturali come l’arte, ma serve uno scopo fondamentalmente diverso, più vicino alle nostre identità individuali e collettive che non all’esperienza artistica. Di conseguenza, le categorie giuridiche che possono applicarsi sia all’arte sia alla moda operano in modo diverso e producono risultati differenti.

Negli Stati Uniti, ad esempio, la moda è nella quasi totalità dei casi esclusa dalla tutela del diritto d’autore, poiché il design di moda è per lo più inseparabile da un oggetto d’uso (un abito, una borsa, ecc.). Anche il diritto del patrimonio culturale si applica diversamente all’arte e alla moda: possiamo riconoscere l’interesse culturale di un capo di moda per il modo in cui riflette l’identità di chi lo ha indossato, non solo di chi lo ha disegnato. Un’opera d’arte può certamente essere legata a un artista e a un collezionista, ma un oggetto di moda ha una finalità radicalmente diversa, che influenza le varie forme di tutela concreta che il diritto può riconoscergli.

Che differenza c’è tra moda e oggetti d’arte dal punto di vista dell’autenticità?

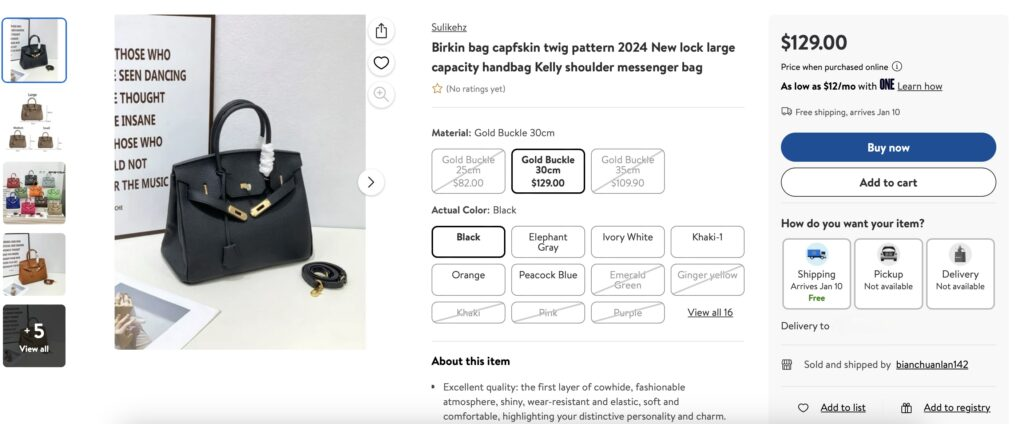

La costruzione del mito è una parte importante delle narrazioni della moda. Lo è anche il confine sfumato tra l’origine materiale di un oggetto di moda (il brand o l’azienda che lo produce e ne garantisce il valore commerciale) e il suo creatore (il designer o il team creativo che ne elabora il disegno o il concetto di collezione). A complicare ulteriormente le cose, oggi i brand non sono più gli unici soggetti che contribuiscono a definire la provenienza o, sempre più spesso, l’autenticità di un oggetto di moda. I consumatori cercano i cosiddetti “dupe”, ovvero i prodotti che senza essere falsi imitano prodotti famosi, e ridefiniscono ciò che per loro è autentico: una borsa Birkin contraffatta può essere percepita come altrettanto – o persino più – “autentica” di una vera Birkin prodotta da Hermès.

Nei suoi studi, lei sottolinea come il termine “iconico” sia più di una semplice espressione culturale o di marketing: ha anche implicazioni legali che influenzano la protezione e la percezione degli oggetti, modellando come in cui la legge interpreta la loro distintività. In che modo?

Il concetto di iconico ha più significati. Descrivere un design di moda come iconico può voler dire che è famoso o popolare. “Iconico” può anche esprimere una relazione tra il design come simbolo e il suo significato, oppure presentare il design come un oggetto di venerazione, qualcosa di grande influenza e rilevanza.

Tutti questi significati hanno certamente implicazioni culturali: la fama o la popolarità di un design, il suo valore simbolico e il suo status nella società possono essere motivi per cui un design è considerato di importanza storica o artistica, o persino – per citare il diritto dei beni culturali italiano – un bene avente valore di testimonianza per la civiltà. Allo stesso tempo, non tutti questi significati e implicazioni culturali trovano corrispondenza nel diritto. Spesso, prima che un ente pubblico o un museo valuti se un design abbia un’importanza storica o artistica dal punto di vista del diritto del patrimonio culturale, i brand cercano di proteggere i propri design attraverso i diritti di marchio.

Un diritto di marchio su un design garantisce a un brand un monopolio limitato su un messaggio specifico che quel design comunica ai consumatori sul mercato. Un marchio registrato su alcune parti del design della borsa Birkin di Hermès, ad esempio, serve a riconoscere che, quando i consumatori vedono quel design su una borsa, comprendono che Hermès è il produttore della borsa, ossia l’origine materiale dei beni contraddistinti dal design Birkin. Attraverso questo diritto di marchio, Hermès può impedire ad altri brand di confondere i consumatori producendo design simili di borse presenti sul mercato. Hermès può persino, potenzialmente, impedire ad altri brand di stemperare quel messaggio di origine che il design comunica ai consumatori.

Ma qual è la differenza tra la natura o lo status iconico di un design e la sua capacità di comunicare l’origine di un bene materiale ai consumatori? Man mano che i brand organizzano mostre museali, collaborano con curatori per presentare i propri prodotti e valorizzano il proprio patrimonio nei progetti di comunicazione, lo status iconico di un design può potenzialmente ampliare i diritti di marchio su quel design. Questo ampliamento dei diritti di marchio può ostacolare e indebolire la creazione di altri design culturalmente significativi sul mercato.

Le collaborazioni tra case di moda e musei sono sempre più frequenti. Può citare esempi reali, discussi nei suoi studi, in cui obiettivi commerciali e culturali si sono intersecati?

Oggi è difficile distinguere gli obiettivi commerciali da quelli culturali, poiché vi è effettivamente una notevole sovrapposizione. Come sappiamo dal caso Rogers v. Grimaldi, in cui la star del cinema americana Ginger Rogers fece causa ai produttori del film di Federico Fellini Ginger e Fred, sostenendo che l’uso del suo cognome implicasse in modo improprio che avesse approvato o fosse coinvolta nel film di Fellini, i titoli dei film e altre forme di espressione artistica hanno una natura ibrida. Gli elementi e gli obiettivi artistici (o culturali) e commerciali possono essere inestricabilmente intrecciati.

Quando le case di moda presentano le loro collezioni in un museo, la promozione di un prodotto e l’espressione di un valore culturale inevitabilmente si intersecano. E questa intersezione non è necessariamente negativa! Lo abbiamo visto di recente con la presentazione della collezione Primavera/Estate 2026 di Giorgio Armani nel cortile della Pinacoteca di Brera: a pochi metri dall’esposizione di capi Armani erano esposti i dipinti della collezione museale. La presentazione della collezione è stata evidentemente un momento culturale, dato il recente decesso di Armani, e questo momento culturale includeva anche un prodotto in vendita: la moda.

Allo stesso modo, nel 2018 Chanel ha tenuto la propria sfilata all’interno del Metropolitan Museum of Art, nel Tempio di Dendur. Ferragamo ha presentato la prima sfilata di moda al Louvre nel 2012, un onore conferitogli grazie alla sponsorizzazione di una mostra dedicata al dipinto di Leonardo da Vinci La Vergine e il Bambino con Sant’Anna. È in queste circostanze – quando le sfilate di moda fanno parte di negoziazioni per sponsorizzare mostre di moda o altre attività culturali all’interno del museo – che iniziano a sorgere questioni giuridiche, e possiamo avvertire un certo disagio di fronte alla, altrimenti benefica, contaminazione tra cultura e commercio.

Dal punto di vista giuridico, quali sono le principali questioni che sorgono in queste partnership?

La questione legale fondamentale consiste nel definire la sfera di influenza di un museo e di un brand. I musei operano nel campo della conservazione e della valorizzazione culturale. In base ai codici etici e ai loro statuti istituzionali, i musei hanno doveri e obblighi nei confronti del loro pubblico. Come osserva il Codice Etico dell’International Council of Museums (ICOM), i musei custodiscono le loro collezioni nell’interesse della società e del suo sviluppo; essi preservano, interpretano e promuovono il patrimonio culturale; e collaborano strettamente con le comunità da cui proviene il patrimonio che espongono.

Sebbene anche i brand di moda possano produrre e presentare prodotti che fanno parte del patrimonio culturale, sono imprese a scopo di lucro. Non sono istituzioni culturali, per quanto possano disporre di ramificazioni senza scopo di lucro. I brand di moda si preoccupano dei propri risultati economici: vogliono vendere i loro prodotti, pagare dipendenti e fornitori e distribuire dividendi agli azionisti. Un brand di moda potrebbe, ad esempio, desiderare di spostare un’opera d’arte all’interno di una collezione museale per presentare meglio le proprie creazioni. Tuttavia, ciò potrebbe non essere nell’interesse del museo, o addirittura non essere qualcosa che un museo può fare! In questi casi, gli interessi dei musei e dei brand possono essere opposti. Allo stesso modo, sebbene un museo possa affittare i propri spazi per raccogliere fondi, è fondamentale preservare la fiducia del pubblico nei confronti dell’istituzione museale. La Pinacoteca di Brera, ad esempio, nonostante abbia ospitato la sfilata di moda Primavera/Estate di Armani, non può essere percepita, per così dire, come “il museo di Armani”.

Nel suo confronto tra Italia e Stati Uniti, lei esplora come gli oggetti di moda possano essere considerati patrimonio culturale. Per i musei italiani che espongono oggetti di moda, quali strumenti legali o documentazioni sono essenziali per garantire che un oggetto di moda sia riconosciuto e protetto adeguatamente?

I codici etici — come il Code of Ethics del Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM) — possono offrire a tutti i musei linee guida su come documentare gli oggetti presenti nelle loro collezioni, inclusi gli oggetti di moda. La sfida, per i musei italiani, riguarda la presunzione legale che può derivare dall’inclusione di un oggetto di moda nelle loro collezioni. Se un oggetto di moda è incluso in una collezione museale pubblica, come la Galleria del Costume di Palazzo Pitti (oggi Museo della Moda e del Costume), esso è automaticamente presunto appartenere al patrimonio culturale. Le collezioni o gli archivi museali privati e a fini di lucro, invece — come l’archivio interno di un brand che presta singoli capi di moda per varie mostre — richiedono, ai sensi della legge italiana, una notifica accompagnata da una dichiarazione del loro valore culturale, affinché possano essere considerati beni culturali.

Talvolta ci troviamo di fronte a finzioni legali o anomalie giuridiche quando vediamo lo stesso oggetto di moda presente sia nell’archivio privato di un brand a fini di lucro, sia nella collezione di un museo pubblico. Potremmo avere motivazioni precise per riconoscere il valore culturale di un abito Brioni in un determinato contesto (come l’archivio aziendale), ma non avere quelle stesse motivazioni esplicitate in altri contesti (come un museo pubblico). I musei pubblici possono fare molto per colmare questo divario e per favorire la notifica e il riconoscimento delle collezioni e degli archivi di moda privati come patrimonio culturale, esplicitando nelle schede e nei documenti di acquisizione le ragioni per cui un oggetto di moda è stato incluso nelle loro collezioni.

Lei sottolinea l’importanza di coinvolgere le comunità le cui tradizioni culturali ispirano la moda e l’arte contemporanea. In che modo i brand possono collaborare con queste comunità in modo rispettoso e vantaggioso per entrambe le parti?

Un punto centrale da considerare è che la differenza tra brand e comunità non è poi così netta. Stilisti Latinx come Willy Chavarria fondano i propri brand e presentano collezioni ispirate alle comunità di origine di cui fanno parte. In questo senso, i fondatori possono rappresentare le proprie comunità e collaborare facilmente con artigiani e designer. Dove i brand possono commettere errori è quando le loro narrazioni e i loro design diventano troppo distanti dalle comunità da cui traggono ispirazione. Chanel, per esempio, non può essere criticata per aver adottato elementi del patrimonio culturale francese, ma può invece essere oggetto di critiche quando organizza una sfilata in Texas con modelli ispirati alla comunità nativo-americana.

Collaborare con le comunità può essere un’impresa complessa, data la natura sfaccettata delle diaspore. Le dinamiche di potere verticali e orizzontali influenzano inoltre chi possa essere percepito come rappresentante “legittimo” di una comunità e chi, invece, possa essere considerato da un brand un partner appropriato con cui collaborare. Collaborazioni rispettose e reciprocamente vantaggiose tra brand e comunità di origine spesso implicano trasparenza, una certa remunerazione economica, riconoscimento e consapevolezza dell’importanza di evitare stereotipi e preconcetti sul patrimonio culturale delle comunità di riferimento. Ma chi fa parte di una comunità di origine è una domanda cruciale. Questa domanda sembra essere in costante negoziazione, specialmente negli Stati Uniti, dove l’appropriazione culturale di acconciature o abbigliamento a fini di profitto, senza alcun riconoscimento o coinvolgimento della comunità di origine, è spesso denunciata da molti attori diversi e considerata problematica e motivo di vergogna.

In base alla sua esperienza accademica e professionale, quali strumenti o pratiche legali consiglierebbe oggi a un museo o a un’istituzione culturale che desideri proteggere e valorizzare le proprie collezioni di moda?

Consiglierei di mantenere un rapporto aperto con i brand, accompagnato però da un sano scetticismo riguardo alle motivazioni per cui un brand desidera esporre le proprie creazioni in una mostra museale o donare capi di moda a una collezione museale. Per ogni Giorgio Armani esiste un brand meno rilevante dal punto di vista culturale che può considerare il museo semplicemente come un’opportunità di marketing. Consiglierei di documentare accuratamente ogni capo di moda che entra a far parte della collezione e specificarne la provenienza e le ragioni per cui viene accolto nel museo. Questa documentazione e questo livello di dettaglio possono contribuire in modo significativo ad aiutare il pubblico, gli enti pubblici e persino i brand a riconoscere l’importanza culturale dei capi di moda, specialmente nel caso in cui un brand chiuda, venga venduto o incontri difficoltà sul mercato. E infine, di non temere di confrontarsi con la proprietà intellettuale di un brand o di collaborare con designer e artisti che possono sollevare questioni di natura intellettuale, come ha fatto recentemente Mason Rothschild con il progetto MetaBirkins. Un brand di moda non “possiede” un museo, indipendentemente dal numero di mostre che sponsorizza o dalla quantità di capi del brand presenti nella collezione museale. La responsabilità di un museo è verso il proprio pubblico, e l’unico modo per rafforzare la fiducia pubblica e riconoscere il patrimonio culturale è quello di mettere costantemente in discussione e dialogare con lo status quo culturale — e questo include anche lo status quo della moda.

Rebecca Linguanti